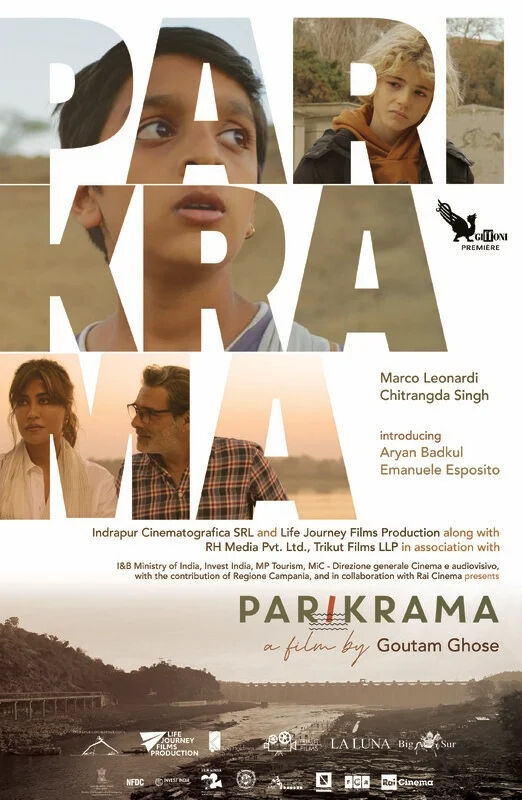

অনিতাদি মেসেজ করেছিলেন, হলে খুব বেশিদিন থাকবে না। এই ছবি মোবাইলে বা টিভি স্ক্রিনে দেখার নয়। অবশ্যই যেও, তোমার ভালো লাগবে। অতএব, গত রবিবার সন্ধ্যায় গৌতম ঘোষ পরিচালিত নতুন ছবি ‘পরিক্রমা’ [Parikrama-La Storia di Lala] দেখতে গেছিলাম।

ইতালিয় চলচ্চিত্র পরিচালক, বা বলা ভালো তথ্যচিত্র নির্মাতা আলেসান্দ্রো কুড়ি বছর পরে ভারতে আসেন। তিনি নর্মদা নদীকে নিয়ে একটি ছবি তৈরি করতে চান। নিজের পুরনো সিনেমাটোগ্রাফার বন্ধু বিজয়, তাঁর সহযোগী সেলিম এবং সমাজকর্মী রূপা, যাঁর লেখা বই থেকেও তিনি অনেক রসদ পেয়েছেন, এই তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ছবি তৈরির কাজ শুরু হয়। নর্মদার তীর ধরে তীর্থযাত্রীরা পায়ে হেঁটে এগিয়ে যান, এক তীর্থ থেকে আরেক তীর্থে। যেহেতু নর্মদার উপর অনেক বাঁধ, তাই এই সব তীর্থযাত্রীরা যেখানে আর নদীর পাড় ধরে পথ খুঁজে পান না, সেখানে পাশের গ্রামগঞ্জের মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলেন। এই তীর্থযাত্রাকে বলা হয় পরিক্রমা। স্থির হয়, নর্মদা পরিক্রমা করতে বেরোনো তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে এগোবে এই ছবি। শ্যুটিং-এর শুরুর দিকেই আলেসান্দ্রোর সঙ্গে আলাপ হয় ছোট্ট ফেরিওয়ালা লালার। কিশোর লালা দুই কাঁধে দুই ঝোলা ভর্তি জরিবুটির তেল, ওষুধ সহ অন্যান্য নানা কিছু বয়ে নিয়ে বেড়ায়, ভ্রমণার্থীদের কাছে বিক্রি করে। লালা আলেসান্দ্রোকে জানায় তার বাড়ি বা গ্রাম নেই, সব নর্মদার জলে ডুবে গেছে । সেই ‘হমরা নসিব’-এর কাছে পরাজিত না হওয়ার এবং নিজের বাবাকে আবার চাষের ক্ষেত কিনে দেওয়ার অদম্য ইচ্ছে নিয়ে ছোট্ট লালা বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে এসেছে। উপার্জন করে টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরবে সে। আলেসান্দ্রো ও তাঁর দলের সবার ইচ্ছায়, লালা তাঁদের ছবির অংশ হয়ে ওঠে। নদীর কাহিনি আর লালার জীবনের গল্প মিলেমিশে যায়।

লালার পাশাপাশি এই ছবির অন্যতম মুখ্য চরিত্র অবশ্যই নর্মদা নদী। অমরকন্টকে নদীর উৎস থেকে আমরা নর্মদার সঙ্গে চলতে শুরু করে, ঘন্টা দুয়েক পরে সর্দার সরোবরের বিশাল উঁচু বাঁধের কাছাকাছি পৌঁছে যাই। ততক্ষণে আমাদের সঙ্গে লালার ভালো পরিচয় হয়ে গেছে, আমরা জানতে পারি কেমনভাবে একদিন তাদের গ্রামে, সরকারের লোক এসে নদীপৃষ্ঠ থেকে একেকটা বাড়ির উচ্চতা মেপে মেপে লাল দাগ দিয়ে বলে যায়, নদী থেকে জল ছাড়লে সেই উচ্চতা অবধি বাড়ি, ঘর, মন্দির, ক্ষেতখামার ডুবে যাবে; লালার দিদির বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যায়, কারণ ‘ডুবগাঁও’-এর মেয়েকে কোনো পাত্রপক্ষ কন্যাপণ দিয়ে নিয়ে যেতে রাজি নয়। গ্রামের মানুষদের কয়েকজনের সঙ্গে সরকারি অফিসারের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর কারণে লালার বাবাকে পুনর্বাসনের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি অফিস থেকে সাহায্য করা হয় না। নদীকে ভরসা করে শত শত বছর ধরে বেঁচে থাকা ভীল জনজাতির মানুষেরা গান গেয়ে প্রতিবাদ জানান — নদী যত উঠবে, আমরাও পাহাড় বেয়ে তত উঠব, উঠতে উঠতে একদিন আকাশে পৌঁছে যাব, কিন্তু নিজেদের বাসভূমি ছাড়ব না। এসবের মাঝেই আমাদের চোখের সামনে দিয়ে সরে সরে যায় নর্মদার পাড়ে যুগ যুগ ধরে নির্মিত বিভিন্ন তীর্থস্থান; সার বেঁধে নর্মদা মাইয়ার উপাসনা গান গেয়ে হাঁটতে থাকেন তীর্থযাত্রীরা। পাখির চোখ দিয়ে দেখি ইন্দিরা সরোবর বাঁধের পাশে শুকনো ডাঙ্গার উপর তৈরি ওয়াটার পার্ক, সেখানে বিশাল যান্ত্রিক নাগরদোলা আর কৃত্রিম জলাশয়ে ভীড় জমিয়েছে ভ্রমণার্থী ও স্থানীয়রা; সেই বিনোদন কেন্দ্রের কাছেই ক্যামেরা নিয়ে জলের গভীরে নামেন ডুবুরি চিত্রগ্রাহকেরা। নীলচে সবুজ ঘোলাটে জলের মধ্যে আবছা ভাবে দেখা দেয় হারিয়ে যাওয়া গ্রামের কংকাল।

ছবির শেষে লালাকে তার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করানোর জন্য, বিস্তৃত জলরাশির মধ্যে জেগে থাকা এক উঁচু দ্বীপের উদ্দেশ্যে এগোয় তাদের জলযান। লালার বাবা নাকি রাগে দুঃখে তাঁর পরিবার নিয়ে সেখানে ভীলদের সঙ্গে থাকতে চলে গেছেন। লালা রূপাকে বলে, যদি মায়ের সঙ্গে দেখা হয়, বলব ভাত, ডাল আর মায়ের নিজের হাতের আচার খাওয়াতে। কতদিন খাইনি!

‘পরিক্রমা’ নর্মদা নদীর প্রবাহ, এই নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ এবং তার ফলে হওয়া সুবিধা বা অসুবিধাগুলি বিষয়ে তত্ত্ব বা তথ্যের ভারে আক্রান্ত ছবি নয়। সে সমস্ত কিছু নিয়ে বিশদে বা এমনকি সংক্ষেপে নিরপেক্ষ আলোচনা করারও জন্যেও দুই ঘন্টা খুবই কম সময়। তবে, নদীবাঁধ নির্মাণের সঙ্গে জড়িত উন্নয়নের কাহিনির বদলে, পরিচালক গৌতম ঘোষ অবশ্যই প্রদীপের তলার অন্ধকারের দিকেই খানিক আলো ফেলতে চেয়েছেন। তবুও, যত কথা বলা যেতে পারত, ততটাও হয়ত বলা হয়নি। লালা ছেলে হওয়ার সুবাদে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসে ফেরিওয়ালা হয়েছে। তার দিদি বা দিদির মত আরও মেয়েদের কী পরিস্থিতি, সে নিয়ে কথা হয়নি। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের মত সংগঠিত আন্দোলন থেকে একেবারেই দূরে থেকেছেন পরিচালক। ছবির বেশ খানিকটা অংশ জুড়ে রয়েছে আলেসান্দ্রোর ব্যক্তিগত জীবনের কথাও। আলেসান্দ্রো নিজের মা-হারা ছেলেকে ইতালিতে রেখে এসেছেন তার ঠাকুমার কাছে; লালা তাঁকে নিজের সন্তানের কথা মনে করায়। তবুও, একজন চিত্র পরিচালক হিসাবে, তিনি অনেক সময়েই লালার আবেগ বা মনখারাপের বহিঃপ্রকাশকে প্রাথমিকভাবে তাঁর ছবির কন্টেন্ট হিসেবেই দেখেন। আবার সেই মানুষটাই একজন প্রকৃতিপ্রেমিক হিসাবে, বিস্তৃত নর্মদার উপর দৈত্যাকার বাঁধ দেখে অস্থির হয়ে বলে ওঠেন, তোমাদের ভারতীয়দের সহ্যশক্তি খুব বেশি। এমন একটা নদীর এই অবস্থা করেছ! আমাদের দেশ হলে প্রতিবাদের ঝড় উঠত।

দর্শক হিসাবে, ইতালিয় সমস্ত অভিনেতার অভিনয়ই আমার তুলনামূলক ভাবে আড়ষ্ট লেগেছে। এটা আন্তর্জাতিক দর্শক হিসাবে আমার অক্ষমতাও হতে পারে কারণ আমি ইতালিয় সমসাময়িক অভিনয়ধারা বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখি না। এই ছবির ব্যাকরণ নিয়ে মতামত দেওয়া থেকে বিরত থাকছি, কারণ গৌতম ঘোষের কাজের ধরণ বিষয়ে খুঁটিনাটি মন্তব্য করার মত পড়াশোনা আমার নেই। বহুদিন পরে একটা ছবি দেখলাম, যেখানে মানুষের কথাবার্তার থেকে বেশি কথা বলেছে ক্যামেরা। তাই, এই ছবিতে সংলাপ আসলে খুবই কম। ইংরেজির সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দির ব্যবহার হয়েছে, আর সাবটাইটেল ও আছে। তাই ঘটনাপরম্পরা বা বিষয়বস্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না।

বলাই বাহুল্য, ইন্দো-ইতালিয় যৌথ প্রযোজনায় তৈরি, দেশি ও বিদেশি ক্লাসিকাল সঙ্গীত ব্যবহার করা, কাগজেকলমে ইংরেজি ভাষার এই ছবি সমসাময়িক বাংলা বা ভারতীয় পরিভাষায় জনগণের উপযুক্ত ‘বিনোদন’ বা মাস এন্টারটেইনার হিসাবে উচ্চমানের শংসাপত্র লাভ করেনি। জনপ্রিয় বা পরিচিত অভিনেতা অভিনেত্রী নেই, রাজনীতি বা রোমান্স ও নেই; তাই, যদিও বিভিন্ন অনলাইন পোর্টালে, বা সংবাদপত্রে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় এই ছবি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বা খবর বেরিয়েছে, তবুও এই ছবির দর্শকসংখ্যা, রবিবারের সন্ধ্যায়, কলকাতা শহরের মাঝে অবস্থিত, নন্দনের মত অপেক্ষাকৃত কম দামে টিকিট দেওয়া প্রেক্ষাগৃহেও প্রায় ছিল না বললেই চলে।

এখানে এটা উল্লেখ করতেই হয় যে, মোটে এক সপ্তাহ থাকবে, সারাদিনে মোটে একটা শো — এই ধরণের বাণিজ্যিক সমীকরণ, এমন সমস্ত ছবি, যেগুলি নিয়মমাফিক মূলধারার বিনোদনের বাইরে গিয়ে কিছু বলার বা ভাবানোর চেষ্টা করে, সেগুলিকে একভাবে লোকচক্ষুর আড়ালেই রেখে দেয়। এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বরিষ্ঠ বাঙালি চিত্রপরিচালকের ছবিও টানা এক মাস, সবকয়টি শো , বেশ অনেকগুলি হল জুড়ে চলে না। এমন ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী ফল হল এই যে, মোবাইলে মিনিটে দুটো ‘রিল’ দেখা, বা রাতজেগে ওয়েবসিরিজ বিঞ্জ ওয়াচ করা কিংবা দিনভর জগঝম্প আবহসঙ্গীত সহযোগে মিথ্যা ব্রেকিং নিউজ শুনতে অভ্যস্ত সাধারণ দর্শকশ্রোতাদের কাছে, ‘বিনোদন’-এর সংজ্ঞাও বাজারনির্ধারিত হয়ে গিয়েছে।

যেকোনো সৃজিত কাজ— সাহিত্য, চিত্রকলা, নাটক, সঙ্গীত, ছায়াছবি— এইগুলিকে আমরা ‘বিনোদন’ হিসাবে চিহ্নিত করি। সপ্তাহান্তে একটা সিনেমা বা নাটক দেখে আসা, গান শুনতে যাওয়া বা আর্ট গ্যালারি ঘুরে আসা, দুপুরবেলা কিংবা রাতে ঘুমানোর আগে মনের মতো একটা গল্পের বই পড়া, এ সব কিছুই সহজ সংজ্ঞায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমির মাঝে মাঝে বিনোদনমূলক বিরতির ইঙ্গিত। তা হলে যা কিছু বিনোদনমূলক, সেগুলি কি আমাদের একই সঙ্গে কিছু ভাবনার খোরাকও জোটাতে পারে? না কি ভাবনার খোরাক জোটালে, বা চেনাপরিচিত ছক ভেঙে বেরোলেই সেই সৃষ্টিটি আর বিনোদনমূলক থাকে না? হয়ে যায় ‘বোরিং’, ‘স্লো’? প্রশ্ন তো ওঠেই, দৈনন্দিন জীবনের বিরক্তি, ক্লান্তি ভুলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সিনেমা দেখতে গিয়ে, আবার অন্য মানুষের জীবনের সমস্যার কথা শুনব কেন? তাহলে আর আমার আনন্দ কীসে হল? এমন প্রশ্ন পরিচালক নিজেই বসিয়েছেন কিশোর লালার মুখে। সে বার বার প্রশ্ন করে, ‘আমাদের কথা, আমার দুঃখ কষ্টের কথা কে শুনবে? কেনই বা শুনবে?’ এর উত্তরে রূপা তাকে বলেন, ‘ তুমি না বললে অন্যেরা জানবে কী করে?’

আজকের দিনে বোধহয়, কেউ যেচে নিজের অসুবিধাগুলির কথা বলতে এলেও তা শোনার বা জানার ইচ্ছা আমাদের অনেকটাই কমে গেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমরা কে কোন ধরণের ‘বিনোদন’ পছন্দ করব, সেই সিদ্ধান্ত আমাদের প্রত্যেকের হাতের মুঠোয়। এক ছাদের তলায় পরিবারের প্রত্যেক মানুষ আলাদা স্ক্রিনে, আলাদা বিষয়বস্তুতে মগ্ন থাকে। সেই দিক থেকে ভাবলে, হলে কেন ভীড় উপচে পড়ছে না, তার উত্তরটা দেওয়া একটু সহজ হয়। কিন্তু যাঁরা হলে গিয়ে পৌঁছালেন, তাঁরাও কি আসলে অন্য মানুষের বাস্তব অসুবিধার কথা শুনতে আগ্রহী? লোন-ই-এম আই- কর্মক্ষেত্রের জটিলতা - অগ্নিমূল্য বাজার - নির্দয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় জর্জরিত, ডিগ্রিধারী, শহুরে, মধ্যবিত্ত, উইকেন্ড আউটিং করতে যাওয়া দর্শক কেন দুই ঘন্টার বিনোদনের খোঁজে গিয়ে ঘর হারানো একটা ছেলের কথা শুনবেন? সেই সন্ধ্যায়, নন্দন -১ হলের উপরতলায়, সব মিলিয়ে জনা পঞ্চাশ-ষাটজন দর্শক হয়ত ছিলেন। নীচে সম্ভবত আরও কম। সেদিন, আমাদের দুটো সারি আগে, এক যুবক পুরোটা সময়ে বসে নিজের মোবাইলে ভিডিও গেম খেলেছেন। আমাদের সামনের সারির একটি দল নিজেদের মধ্যে বার তিনেক ফিসফিস করেছেন, বড্ড স্লো, এগোচ্ছেই না… যে একই মন্তব্য হল থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেও আরও অন্যান্যদের মুখে আমরা শুনেছি; আর একেবারে শেষে একজন মন্তব্য করেছেন, ‘গল্পের শেষে ছেলেটার সঙ্গে ওর মায়ের মিলটা হয়ে গেলে বেশ ভালো হত’! — জীবন যতই ওপেন-এন্ডেড হোক, নিজের জীবনের প্রতিটি নতুন মূহুর্ত যতই বিপজ্জনক, রোমাঞ্চকর বা একঘেয়ে হোক না কেন, বাজার শিখিয়ে দিয়েছে, দুই ঘন্টার বিনোদনের শেষে সব সুতো গুটিয়ে আনতে হবে, আর সেই শেষে থাকতে হবে ‘অ্যান্ড দে লিভড হ্যাপিলি এভার আফটার’। বাড়ি ফিরে এসে দর্শককে সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে স্টেটাস আপডেট করতে হবে ‘ফিলিং গুড’। তবেই পূরণ হবে ‘ভালো আছি’ থাকার বাকেট লিস্ট, পরের দিন আবার নূতন উদ্যমে যুতে যাওয়া যাবে জীবনের জোয়ালে।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, এই যে আমি পরিক্রমা দেখে এসে এত কথা লিখছি, আমি কি আদৌ সেই বহুদূরের নর্মদা নদী এবং তাকে ঘিরে বেঁচে থাকা মানুষদের জন্য আদৌ কিছু করেছি? বা করব? বা ছবিটা দেখার আগে তাদের কথা ভাবছিলাম? — সবগুলোর উত্তরই হল ‘না’। এই ছবি আমার হ্যাপি হরমোনদের খুশি করেনি, বরং স্ট্রেস হরমোনদের উসকে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তাহলে? তাহলে এটাই যে, কিছুদিনের জন্য হলেও আমার চোখের সামনে জীবনযুদ্ধে হার না মানা লালার মুখ ভাসবে, সুবিস্তৃত নর্মদার জলরাশি ভাসবে। হয়ত সেসব ভাবতে ভাবতেই কোনো একদিন ভাবার চেষ্টা করব, আমাদের এই পোড়া পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবছরই ভরা বর্ষায় ডিভিসি জল ছাড়লে কেন রাজ্যের বহু মানুষের জীবনে দুর্দশা নেমে আসে, কেন এত তথাকথিত উন্নয়নের পরেও সেইসব সমস্যার স্থায়ী সুরাহা করা সম্ভব হল না।

সেই সন্ধ্যায় হলে পরিচালক গৌতম ঘোষ নিজে উপস্থিত ছিলেন। তাই ছবিটি শেষ হওয়ার পর বেশ একটা অন্য ব্যাপার হল। এন্ড ক্রেডিটস্ স্ক্রোল শুরু হওয়া মাত্র দুইপাশের দরজা খুলে যায়, দর্শকেরা বেরোতে শুরু করেন, এটাই নিয়ম। ছবি তৈরির সময়ে কে নায়কের চুল আঁচড়ে দিয়েছে, কে দুপুরে খাবারের যোগান দিয়েছে, কারা বয়েছে ভারি ভারি যন্ত্রপাতি, খুদে খুদে অক্ষরে লেখা সেই সমস্ত সামান্য মানুষদের নাম জানতে আমাদের মত সামান্য মানুষদের কারোরই উৎসাহ থাকে না, অভ্যাস হয়ত কোনো একদিন ছিল, আজ নেই। যাইহোক, কয়েক মূহুর্তের মধ্যেই পরিচালকের নির্দেশে দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। আমরা বাকিরা এন্ড ক্রেডিটস্ শেষ অবধি দেখে তারপরে বেরোই। বেরোতে বেরোতে শুনতে পাই, পরিচালক ক্ষোভের সঙ্গে বলছেন, এই অভ্যাসটা খুব খারাপ। কেন এন্ড ক্রেডিটস্ শেষ হওয়ার আগেই সবাই উঠে যাবে!

আসলে হয়ত ওই এন্ড ক্রেডিটস্ -এ থাকা, পড়তে পারা অসম্ভব এমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা নামের চলমান সারি আমাদের মত সামান্য দর্শকদের কিংবা সদ্য শেষ হওয়া ছায়াছবির কিশোর লালা, তার বাবা-মা-দিদির মত সামান্য সাধারণ মানুষদের প্রতিভূ। তাই সাধারণ দর্শকের কাছে, বা সিনেমাহলের কর্মচারীদের কাছে তাদের কোনো আলাদা মূল্য নেই। কিন্তু সেদিন, একজন প্রখ্যাত, বর্ষীয়ান পরিচালক, প্রায় কড়া অভিভাবকের মত, অন্তত কিছু দর্শককে, তাঁদেরই আশেপাশে বা সমান্তরালে বাঁচার লড়াই চালিয়ে যাওয়া, চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে জড়িত, আরও কিছু মানুষকে, একবারের জন্য হলেও, সম্মান জানাতে বাধ্য করলেন।

এ ও তো একধরণের পরিক্রমা।