বাসী খিচুড়ি

- Details

আমি সবে নতুন কনভেন্ট স্কুলের ক্লাস টুতে ভর্তি হয়েছি। সেই স্কুলে শিশু দিবস কিংবা বাৎসরিক ছুটি--- কারণটা আর মনে নেই--- উপলক্ষ্যে সিনেমা দেখানো হবে জানা গেল। সে একেবারে হইহই কান্ড আর রই রই ব্যাপার। সারা স্কুলের সমস্ত ছেলেপুলেকে নিয়ে গিয়ে বসানো হল একটা বিশাল হলে - সেটা চিত্তরঞ্জনের অফিসার্স কলোনির এক পাশে একটা বড় অনুষ্ঠান হওয়ার মতই হল ছিল। সেখানে একবার অন্তত আমাদের ওই স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠানও হয়েছিল মনে আছে।

- Details

তখন আমি ক্লাস টু। বোধ হয় সদ্য ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়ে নতুন ক্লাসে ওঠার অপেক্ষায় বা উঠেছি, পড়াশোনার তেমন চাপ নেই। আমাদের ব্লকের পেছনের ব্লকের একতলাতেই একটা কোয়ার্টারে 'ছন্দম' এর ক্লাস হয় - নাচ এবং গানের। সেই স্কুলের প্রধান বিমলকাকুই সম্ভবতঃ উদ্যোগটা নিয়েছিলেন --- পাড়াতে হবে বসন্তোৎসব।

- Details

সেই সব সিপিয়া দিনকালে, চৈত্র-বৈশাখে নিয়ম মেনে কয়েকদিন পরে পরেই অবিকল মোহিতলাল মজুমদারের বিখ্যাত কবিতাটার বিবরণ অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়েই কালবৈশাখী হত। তাই এই বৈশাখী বিয়েতেও যে বৃষ্টি হবেই, এটাও ধরে নেওয়া হয়েছিল। বাগানের মাটি ঘাস ছেঁটে , সমান করে বিয়ের জায়গা তৈরি হবে এটা তো স্থির। কিন্তু যতই ভালো করে প্যান্ডেল বানানো হোক, এপাশ-ওপাশ থেকে জল গড়িয়ে এসে মাটি তো ভিজবেই। মুছে যাবে বিয়ের আসরের আল্পনা। তাহলে উপায়?

- Details

আমাদের সেই চন্দননগরের শেঠ লেনের বাড়ির একতলা থেকে দোতলায় যাওয়ার সিঁড়িগুলো ছিল আজকের দিনের যেকোনো বাড়ির তুওনায় বেশ লম্বা চওড়া। আর একেবারে গোটা কুড়ি ( একটু কম বেশি হতে পারে) সিঁড়ি উঠে সোজা দোতলায় পৌঁছে যাওয়া যেত,মাঝপথে কোনো দেড়তলায় খানিক জিরিয়ে সেই সিঁড়ি ঘুরে দোতলায় উঠত না। লক্ষ্মী পুজোর দিনে সেই সিঁড়িগুলিতে মা লক্ষ্মীর পায়ের ছবি আঁকার দায়িত্ব পড়ত আমার আর মণিপিসির ওপর। জ্ঞান হয়ে থেকে মোটামুটি ক্লাস ফাইভ অবধি এই কাজ করেছি, তাই বলাই বাহুল্য, আসলে বেশিরভাগ কাজটা করত আমার থেকে বছর পাঁচেকের বড় মণিপিসি, আমি সঙ্গে হাত মেলাতাম।

- Details

আমাদের ছোটদাদুর, মানে বাবার ছোটকাকার একটা জুতোর দোকান ছিল। চন্দননগর বাবুরবাজার মোড়ের একেবারে ওপরে- 'তারা মা শু স্টোর্স'। দাদু দিনে অফিস করতেন, আর সন্ধ্যাবেলায় খুলতেন জুতোর দোকান। আর ছুটির দিনে দুইবেলাই খুলত সেই দোকান। এটা অবশ্য আমি আন্দাজে লিখলাম, কারণ আমরা তো ছুটিতেই বেড়াতে যেতাম, তখন তো দুইবেলাই দোকান খোলা থাকতে দেখেছি। আর দোকানে কোনো কর্মচারী ছিল না বলেই আমার মনে পড়ে, তাই কাজের দিনে বোধহয় সকালে দোকান বন্ধই থাকত । সেই দোকানের ক্যালেন্ডারে অবধারিত ভাবেই তারা মায়ের ছবি থাকত। 'তারা মা শু স্টোর্স'-এর ঠিক পেছনেই হত বাবুরবাজারের ঠাকুরপুজোর বিরাট মন্ডপ। তাই পুজোর ক'দিন, ওদিকে গেলে একবার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আসা, ভেতরে বসে দু-দন্ড জিরিয়ে নেওয়ার অভ্যাস ছিল আমাদের। আর পুজোর সময়ের নতুন জুতো আমরা পেতাম ছোটদাদুর থেকে। এই অভ্যাসটা মোটামুটি ক্লাস ফাইভ অবধি অব্যাহত ছিল।

- Details

দুপুর আড়াইটা কি তিনটে বা হয়ত সাড়ে তিনটে... মানকুন্ডু স্টেশনে থেকে খানিক সুরকি ফেলা, খানিক ইঁট পাতা, খানিক পাথর কুচি বেরোনো রাস্তা ধরে, নিঝুম পাড়ার মধ্যে দিয়ে চলেছে একটা রিকশা। ক্যাঁচ কোঁচ, ক্যাঁচ কোঁচ। রাস্তার দুইপাশে একতলা দোতলা গৃহস্থের বাড়ি। বেশিরভাগ বাড়ি ঘিরে সবুজ বেড়া ঘেরা বাগান, বাগানের বড় বড় গাছপালায় ছায়া ছায়া হয়ে আছে পথ। দুপুরের রোদ সরাসরি গায়ে লাগছে না। রিকশায় আসনে বসে বাবা আর মা। বাবার কোলে আমি,মায়ের কোলে ভাই। সঙ্গে একটা সবুজ কম্বল জড়ানো ধাতব ওয়াটার বটল, একটা লাল চামড়ার কীট ব্যাগ, আরও একটা সুটকেস বা অন্য ব্যাগ। এপথ সেপথ ঘুরে মিনিট দশ-পনেরো পরে সে রিকশা এসে থামল একটা বাড়ির সামনে।

- Details

আজ বিশ্বকর্মা পুজো। কিন্তু কেমন বোকার মত ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। এমন হলে মানুষ ঘুড়ি ওড়াবে কেমন করে?

ওয়ান্স আপন আ টাইম, লং লং এগো, এক বিশ্বকর্মা পুজোর সকালে আমাদের ছোট পিসেমশাইয়ের সঙ্গে আমরা হিন্দুস্থান কেব্ল্স্ কারখানার বিশ্বকর্মা পুজো দেখতে গেছিলাম। বাবা, মা, বড় পিসেমশাই-এর এক্তিয়ারে স্কুল। সেখানে সরস্বতী পুজোর দিন আমাদের অবাধ গতি। কারখানা শুধুই ছোট পিসেমশাই-এর এক্তিয়ার। তবে কারখানা ভ্রমণ জীবনে ওই একবারই হয়েছিল।

- Details

কলকাতায় কলেজে পড়ি। ছুটি পড়লে তুফান মেল চেপে বাড়ি যাই, আর ফেরার দিনের নির্দিষ্ট ট্রেন হল কোলফিল্ড এক্সপ্রেস, যাকে ধরতে হয় বাড়ি থেকে অন্ততঃ পঁয়তাল্লিশ মিনিট - প্রথমে হাঁটা, তারপরে বাস, তারপরে রিকশা চেপে সীতারামপুর জংশনে পৌঁছে। সকাল ছ'টা পঞ্চাশের গাড়ি ধরতে ভোর পাঁচটার ও আগে বাড়ি থেকে বেরোও! হাতে সময় নিয়ে, কারণ 'কোলফিল্ড' ধরানোর বাস যদি চলে যায়, তাহলে অগতির গতি পরের মিনিবাসের ভরসায় থাকতে হবে। কিংবা নিয়ামতপুরে বাস থেকে নেমেই তুমি স্টেশন যাওয়ার রিকশা তাড়াতাড়ি নাও পেতে পারো।

- Details

ডিজিটাল ক্যামেরার আনন্দ বা দুঃখ, যাই বলা হোক, সেটা এই যে, মোটামুটি সোজা আর স্থির করে ধরে রাখতে পারলে, আর আলো ভালো থাকলে, বেশিরভাগ ছবিই দিব্যি উৎরে যায়। তার জন্য আলাদা করে আর ধৈর্য্য ধরে সঠিক মূহুর্তের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। সঙ্গে ফিল্ম খরচের চাপ নেই, খচাখচ তোলো, পছন্দ না হলে ফটাফট ডিলিট, তারপরে ডিজিটাল মেমরিতে রেখে ভুলে যাও। তাই আমিও দিব্যি বড়সড় এক ক্যামেরা বাগিয়ে বেনারসের ঘাটে ঘাটে এদিক ওদিক খচাখচ শাটার টিপতে লাগলাম।

- Details

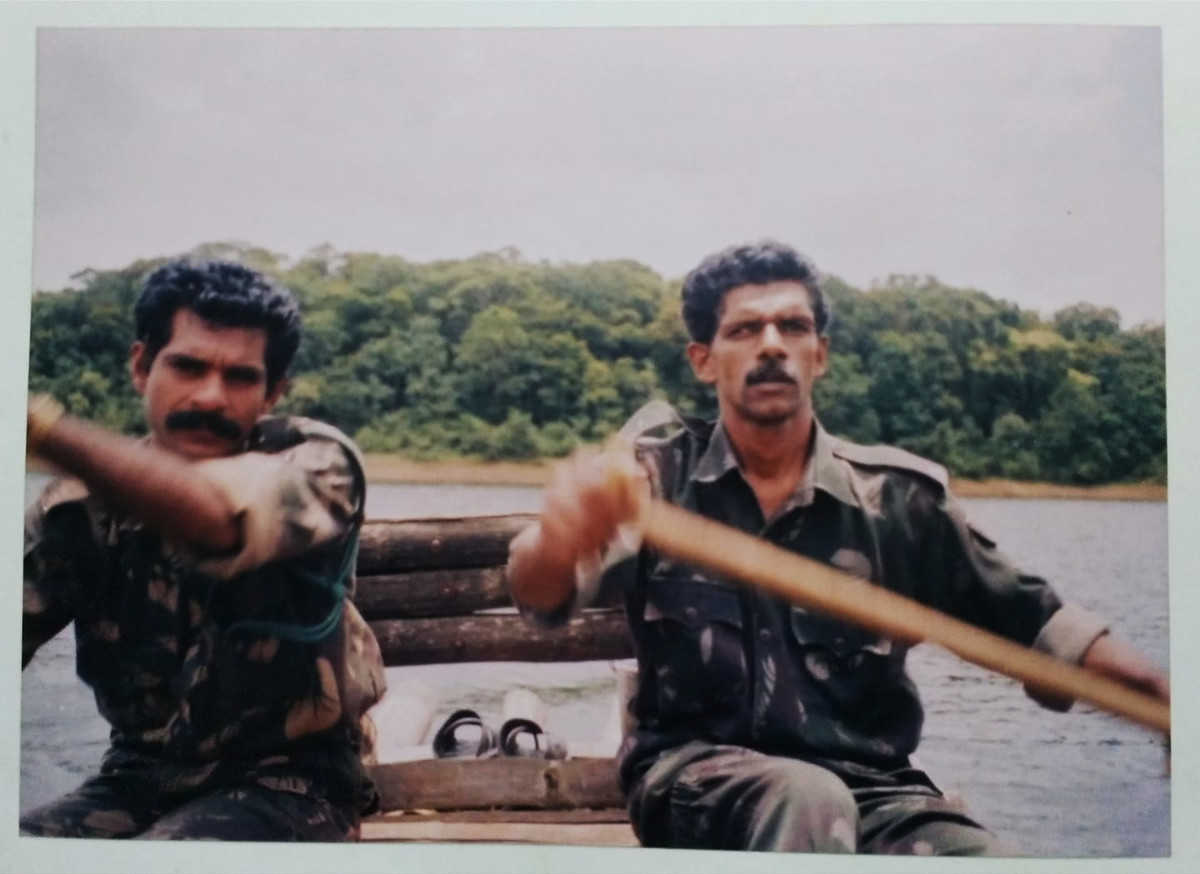

অগাস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে , প্রখর রোদে ওইরকম ভয়ানক হাঁটাহাঁটি করে গায়ের চামড়া লাল হয়ে গেছিল আর হাত-পায়ের জোড় সব খুলে গেছিল। মাঝে লেকের জলে ওই বাঁশের ভেলা চেপে যাওয়া আর ফেরার সময়েই বেশি আনন্দ পেয়েছিলাম। ভেলার ওপর বাঁশের সীটে পাশ ফিরে বসে জলে পা ডুবিয়ে দিয়েছিলাম, সর সর করে জল সরে যাচ্ছিল, অদ্ভূত আরাম লাগছিল।

- Details

আমার বেড়ে ওঠার শিল্পশহর হিন্দুস্থান কেবল্স্-এ, আমাদের দোতলা , এবং পরে কিছু তিনতলা কোয়ার্টারের একতলার বাসিন্দাদের মধ্যে বেশিরভাগই কোয়ার্টারের সামনে বাগান করতেন। খুব শৌখিন মরসুমি ফুল থেকে শুরু করে একেবারেই ন্যাড়া, মূলতঃ জামাকাপড় শুকাতে দেওয়া, সাইকেল/ গাড়ি রাখার জন্যই ঘিরে রাখা- এমন নানা ধরনের বাগান ছিল। . একটি একতলা কোয়ার্টারের বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে আমাদের ও একখানি নানারকমের গাছপালা ভরা বাগান ছিল। আর আমাদের ঠিক মুখোমুখি দরজার মামা-মামীদের ও একখানা বাগান ছিল। মামা-মামী মানে শ্রী চিত্তরঞ্জন মুখার্জি আর শ্রীমতী সর্বানী মুখার্জি। চিত্তমামা বাবার সহকর্মী, আমার মায়ের চাকরি-সম্পর্ক্তুতো দাদা, তাই আমাদের মামা। মায়ের পিতৃকুলের পদবী মুখোপাধ্যায়, আর দুইজনে কাছাকাছি সময়ে নাকি হিন্দুস্থান কেবল্স্ এর স্কুলে কাজে যোগ দিয়েছিলেন, তাই সেসময় আশেপাশের লোকজন ফর্সা ফর্সা চেহারার চিত্তরঞ্জন মুখার্জি স্যার আর চন্দনা মুখার্জি দিদিমণিকে নাকি ভাই-বোন ঠাউরেছিলেন-এমন কথা মায়ের কাছে শোনা।

- Details

বিকেল সাড়ে চারটে বা পাঁচটা বাজে। কিংবা সাড়ে পাঁচটা। পশ্চিমের সবুজ খড়খড়ি আর চারকোনা মোটা শিকের জানলা দিয়ে এসে, লাল ফাটাফুটি মেঝেতে লুটোপুটি খাচ্ছে শেষ বিকেলের সূর্যের আলো। একটু নরম, একটু মনমরা। মেঝের এক কোণে, বাসন রাখার ছোট তাকের পাশে বসে সাদা, চেক চেক ছাপ, ফুল ছাপ বিভিন্ন রকমের কাপে চা ঢালছেন দিদু। কেটলি থেকেই মনে হয়, এখন আর মনে পড়ে না চা কেটলিতে তৈরি হত নাকি সসপ্যানে। সদ্য নেভানো জনতা স্টোভের কেরোসিন পোড়া ধোঁয়ার সাথে মিশে যাচ্ছে সদ্য ঢালা চায়ের আমেজ মেশানো ধোঁয়া। দিদুর সামনে গোল হয়ে বসে বাড়ির সদস্যেরা। দাদুকে ঘরে গিয়ে কেউ চা দিয়ে এসেছে।

- Details

হাওড়া -ব্যান্ডেল মেইন লাইনে মানকুন্ডুতে আমাদের একটা বাড়ি ছিল। আজ থেকে প্রায় বছর তিরিশেক আগে, সেখানে থাকতেন আমার ঠাকুরদা-ঠাকুমা ( আমাদের কাছে দাদু-দিদু), আমার দুই কাকা, তিন পিসি। আরো থাকতেন আমাদের ছোটদাদু-ছোটদিদু ( আমার বাবার কাকা-কাকিমা) আর তাঁদের ছেলে আর মেয়ে, আমাদের মণিকাকু আর মণিপিসি। থাকতেন আমার আরেক কাকা-কাকিমা, তাঁদের দুই ছেলে নিয়ে। মোট কথা, প্রচুর লোক । কয়েক বছরের ব্যাবধানে পিসি-কাকুদের বিয়েও হয়ে গেল, ফলে বাড়িতে জনসংখ্যা কমে যাওয়া এবং বেড়ে যাওয়া দুই-ই হল। এই পোস্ট অবশ্য সেই বাড়ির লোকজনদের নিয়ে নয়।সেই বাড়ি সংলগ্ন একটা বাগান ছিল, সেই বাগান নিয়ে।আন্দাজমত বিঘেখানেক জমির সেই বাগানটা ছিল ছোট্ট 'আমি'র কাছে এক বিশাল রহস্যময়, কিন্তু ভাললাগার , ভালবাসার জায়গা। সারা বছর মুখিয়ে থাকতাম গরমের ছুটি আর পুজোর ছুটির জন্য - ছুটি পড়লেই ব্যাগ বাক্স গুছিয়ে দিন পনেরোর জন্য চলে আসা হত মানকুন্ডু। আমরা বলতাম চন্দননগরের বাড়ি;

- Details

ছবি ১

ছোট্ট মেয়ে। বয়স পাঁচ বা ছয়। ঝকঝকে সকাল। একটা পুরোনো বাড়ির পাশের ইঁট বাঁধানো গলি। এককোনায় একটা লাল জনতা স্টোভের ওপর বসানো কালো হাঁড়ি। টগবগ করে জল ফুটছে। সামনে বসে দুই পিসি। ফুটন্ত জলের মধ্যে নেচে বেড়াচ্ছে শুকনো শিউলির বোঁটা। আর পাক খাচ্ছে একফালি লম্বাটে কাপড়ের টুকরো। মেয়েটা লাফাতে লাফাতে কাছে এলেই পিসিরা বলছে দূরে যাও, দূরে যাও… একটু পরে একটা লাঠির ডগায় জড়িয়ে বেড়িয়ে এল ফ্যাকাশে হলদেটে-কমলাটে রঙা সেই কাপড়ের ফালি। শিউলির বোঁটায় রাঙানো পুতুলের শাড়ি।

- Details

আমার মফস্বলী ছোটবেলার একটা নিয়মিত অভিজ্ঞতা ছিল ফেরিওয়ালারা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিয়মিত আসতো, কেউ বা অনিয়মিত। পুরোনো কাপড়ের বদলে স্টিলের বাসন নিয়ে অবাঙ্গালী বাসনওয়ালি, মিশনের ধূপকাঠি নিয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া সাইকেল কারখানার সেই ভদ্রলোক যাঁর চশমার কাঁচটা খুব মোটা ছিল, জয়নগরের মোয়া, তিলের খাজা নিয়ে মরসুমি অচেনা মুখ, শীতকালে শালের বিশাল পোঁটলা পিঠে নিয়ে আপেলের মত গালওয়ালা চাপদাড়ি কাশ্মীরী ছেলের দল, সন্ধ্যেবেলা টং টং আওয়াজ করে দক্ষিনী দোসাওয়ালা…এছাড়া ছিল আরো কয়েকজন। তাদের ঠিক ফেরিওয়ালা বলা যাবে কিনা জানিনা, কারন তারা ছিল নিয়মিত যোগানদার, আর আমি তাদেরকে মোটামু্টি ঘরের লোক মনে করতাম। তাদের মধ্যে প্রথম ছিল হাজরাকাকু। হাজরাকাকুর নাম জানতাম না, এখনো জানিনা, বাবারা ওনাকে ‘হাজরা’ বলে ডাকতেন, তাই উনি আমাদের সবার হাজরাকাকু।