বহু যুগ পরে, নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে সিনেমা অভিযানে গেছিলাম। শহরে এসেছিল 'অল উই ইমাজিন অ্যাজ লাইট'। মোটে তিনটে হলে দিনে একটা করে শো, তাও এক সপ্তাহ পেরিয়ে চলছে কি না জানিনা। অনলাইনে সময় খুঁজতে গিয়ে দেখি বিকেল চারটে পঁচিশে শো। ঠিক আছে, তাই সই। কিন্তু যেদিন যাব ভেবেছিলাম, সেদিন যাওয়া হল না। পরের দিনও চলছে কি না খুঁজতে গিয়ে দেখি সময়ে বদলে হয়ে গেছে দুপুর একটা চল্লিশ। শেষ এমন ভরদুপুরে সিনেমা দেখতে গেছি সেই ক্লাস পালিয়ে প্রেম করতে যাওয়ার বয়সে। যাইহোক, স্বনির্ভর দিনমজুর হওয়ার একটা সুবিধা এই যে, বুধবারের ভরদুপুরে সিনেমার শো পড়লে, আর মনে মনে বাংলা সিরিয়ালের নায়িকার মতো 'আমায় পারতেই হবে' পণ করলে, ডেডলাইনের নিকুচি করেছে বলে সিনেমা হলের দিকে দৌড় দেওয়া যায় ( ইয়ে...রাপুনজেলের মত কোমরছাপানো চুল এবং শাড়ির আঁচল না উড়িয়ে, আর অবশ্যই নিজের অমরসঙ্গী ঝোলাটি নিয়ে)। তাই গেলাম।

ঝাঁ চকচকে ফাইভস্টারমাফিক মাল্টিপ্লেক্সের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেখি, নিরাপত্তারক্ষীরা মাছি মারছেন। আমাদের মত একদু'জন অপেক্ষারত। প্রায় জন্মান্তরের পর কোনো মাল্টিপ্লেক্সে ঢোকার কারণে ভুলেই গেছিলাম যে টিকিট আবার পৃথিবীর অন্য গোলার্ধে বিক্রি হয়। সেই করতে গিয়ে অল্প দেরী হল। পোঁটলাপুটলি সহ নিজেদের পরীক্ষা করিয়ে, আলো পিছলানো মেঝেতে সাবধানে পা ফেলে পার হয়ে , অন্ধকার হলে ঢুকে চোখ সইয়ে নিয়ে বুঝলাম সব মিলিয়ে জনা কুড়ি দর্শক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। সামনে পর্দায় তখন বৃষ্টিভেজা মুম্বই লোকালের কামরা। ছবি সবে শুরু হয়েছে।

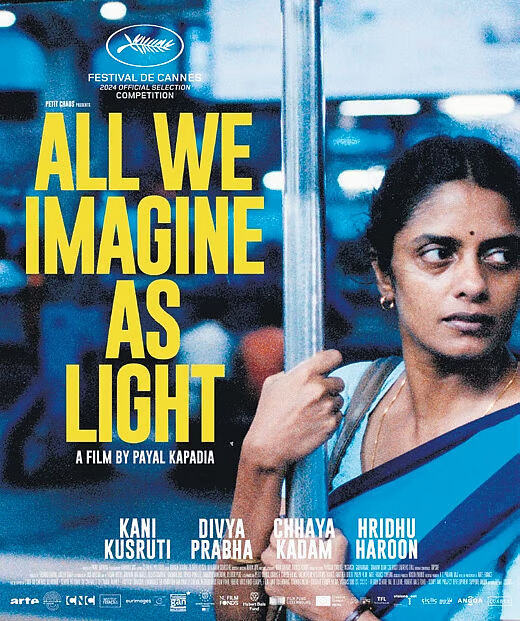

'অল উই ইমাজিন অ্যাজ লাইট' --- ' যা কিছুকে আমরা আলো ভাবি' --- এই ছবিটিকে নিয়ে এর মধ্যেই অনেক ভালো ( এবং খাজা) আলোচনা নানা জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে---( ভালো একটা লেখার লিংক কমেন্টে দিয়ে দেব।) তবুও আমার কী কী মনে হল আর কী কী লক্ষ্য করলাম, সেই নিয়েই দু'চার কথা লিখে রাখি।

কী আছে এই গল্পে, যার জন্য এই ছবিটি পেল এক আন্তর্জাতিক পুরস্কার, বা তার আগে নির্মাণের জন্য পেল একাধিক গ্রান্ট? এই ছবির প্রেক্ষাপট মুম্বই শহর --- ড্রিম সিটি --- যেখানে নিজের স্বপ্নপূরণের উদ্দেশ্যে ভীড় জমায় এই দেশের সব প্রান্তের মানুষ। মুম্বইয়ের কসমোপলিটান চরিত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়েই এই ছবিতে হিন্দি, মারাঠি, মালয়ালি, ইংরেজি --- সব ভাষারই সহজ সমাগম; সঙ্গে ডিজিটাল কথোপকথনও স্ক্রিনে ভেসে ওঠে । এই ছবির মুখ্য চরিত্র প্রভা, অনু আর পার্বতী, মুম্বইয়ের এক সরকারি হাসপাতালে কর্মরতা তিন বিভিন্ন বয়সী নারী। তাদের তিনজনের জীবনের সমস্যা আলাদা, চাহিদা আলাদা। তাদের জীবনবোধও একে অপরের থেকে ভিন্ন। তারা সহকর্মী এবং বন্ধু - প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে একে অপরের পাশে থাকে।দৈনন্দিনতার নিয়মে চলার মাঝে তাদের মনে ভিন্ন ভিন্ন 'আলো'-র কল্পনা, তারা আলাদা আলাদা 'আলো'-র অপেক্ষায় থাকে। ধীরস্থির প্রভা বিবাহিতা, তার স্বামী জার্মানিতে থাকে এবং দীর্ঘদিন তাদের নিজেদের মধ্যে কোনোও ধরণেরই কোনো যোগাযোগ নেই বললেই চলে। হাসপাতালের পরিচিত সমবয়সী চিকিৎসক তার থেকে বন্ধুত্বের অধিক সম্পর্ক গড়ে তোলার অনুমতি চাইলে সে দ্বিধাগ্রস্ত প্রত্যাখ্যান জানায়। তার সহকর্মী এবং রুমমেট চঞ্চলা তরুণী অনুর বাড়ি থেকে বিয়ের সম্বন্ধ করার চেষ্টা চলছে; সে তার ভিন্নধর্মী বয়ফ্রেন্ড সিয়াজের সঙ্গে ভীড় ঠাসা মুম্বইতে ঘনিষ্ঠ হওয়ার একান্ত খোঁজে; লড়াকু পার্বতী এদের দুজনের থেকেই একটু বড়ো, সে বিধবা, তার ছেলের আলাদা সংসার আছে। কটন মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ার ক্ষতিপূরণ হিসাবে তার স্বামী যে ঘরটি পেয়েছিল, সেই চিলতে সম্বল তার থেকে কেড়ে নিতে তৎপর নামী প্রোমোটার। পার্বতীর কাছে তার ছোট্ট ঘরের মালিকানার কোনো প্রমাণপত্র নেই, কারণ যে সময়ে তারা এই ঘর পেয়েছিল, সেই সময়ে কেউই ভাবেওনি যে কয়েকটা কাগজ তাদের অকিঞ্চিৎকর জীবনের সমস্ত ওঠাপড়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ।

এই তিনজন সামান্য, অতি সামান্য শ্রমজীবী নারী আসলে কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষের প্রতিভূ, যাঁদের 'ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা' -র বিন্দুগুলিকে গেঁথেই তৈরি হয় মানবসমাজের প্রতিদিনের জীবনযুদ্ধের কথামালা। প্রভা, পার্বতী বা অনুর জীবনের সমস্যা এবং দ্বিধাদ্বন্দ্ব কোনো স্থান-কাল-নির্দিষ্ট নয়। মুম্বইয়ের বদলে বিশ্বের অন্য যেকোনোও মহানগরীর প্রেক্ষাপটেও এই গল্প দিব্যি বলা সম্ভব। এটাই এই গল্পের আন্তর্জাতিকতা। এখানে বলা দরকার, বাণিজ্যনগরী মুম্বই এই ছবিতে চেনা ঝাঁ-চকচকে অবতারে উপস্থিত নয়। পুরো ছবির অনেকখানি জুড়ে বৃষ্টিভেজা মুম্বই থাকলেও, বলিউডি ঘরানার চেনা ধাঁচে আরব সাগরে বর্ষার আগমনের কাব্যিক পরিবেশনও এই ছবিতে পাওয়া যাবে না। রাতের আধো অন্ধকারে ঘরফিরতি মানুষ বোঝাই লোকাল ট্রেনের পিছনে সরে সরে যায় ফোঁটা ফোঁটা আলো জ্বলা বহুতলের সারি। কিন্তু সেই অস্পষ্ট, খানিকটা যেন ইচ্ছাকৃতভাবে 'ব্লার' করা বাক্সবাড়িগুলির অবয়ব এবং আলোর বিন্দুগুলিও মনে প্রশ্ন জাগায় --- ওই আলোগুলির সবগুলিই আমাদের কল্পিত আশার আলো কি?

সত্যি বলতে গেলে, দুই ঘন্টা ধরে 'অল উই ইমাজিন অ্যাজ লাইট' দেখতে দেখতে আমার মনে হচ্ছিল, আমি সেই প্রায় তিন দশক আগের ফিল্ম স্টাডিজের ক্লাসে ফিরে গেছি।অনেকদিন পর বড়ো পর্দায় আলাদা করে মন দিয়ে একটা ছবি দেখলাম; লক্ষ্য করলাম প্রতিটা ছোট্ট ছোট্ট শটের মধ্যে, চরিত্রদের সামান্য কথাবার্তা বা অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে, আলো, রঙ এবং শব্দের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে কেমনভাবে একই সঙ্গে একের বেশি গল্প বলে দেওয়া হচ্ছে। তার মানে এই নয় যে অযথা অপ্রয়োজনীয় বিমূর্ত ভাবনার প্রয়োগ করা হয়েছে। এই ছবিতে সমস্ত সংলাপও খুবই ছোটো ছোটো, টুকরো টুকরো। শুরু থেকে শেষ অবধি মেয়েদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা এই ছবি, তাত্ত্বিকভাবে নারীবাদী হলেও, তত্ত্ব প্রমাণের প্রয়োজনে গালভরা সংলাপ বা ব্যাখ্যা নেই। এই 'ঘটনার ঘনঘটা'বিহীন কাহিনির শেষে কী হল, জানতে হলে ছবিটি দেখতে হবে। বিশেষ 'ধমাকাদার' কিছু যে হবে না, বলাই বাহুল্য। শুনেছি ছবিটি ওটিটিতে আসবে খুব শিগগির। যদি আসে, এবং যদি সম্ভব হয়, তাহলে ছবিটিকে মোবাইলের খুদে স্ক্রিনে না দেখে, বড়ো স্ক্রিনের টিভিতে বা স্ক্রিন প্রোজেকশন করে দেখুন। এই ছবির কারীগরি মুন্সিয়ানা মোবাইলের ছোট্ট স্ক্রিনে প্রকাশ হওয়া সম্ভব নয়।

হাঙ্ক নায়ক আর সুপারমডেল নায়িকার প্রেম-বিরহ, দেশপ্রেম-স্বাধীনতা আন্দোলন বা পাকিস্থান-বাংলাদেশ-চীন ইত্যাদি শত্রুদমন, গডজিলা বা গ্রহান্তরের আক্রমণ, মাল্টিভার্স বা কপভার্স --- কিছুই নেই এই ছবিতে; নিদেনপক্ষে কর্পোরেট ক্যাঁচাল, প্যারানর্মাল পরকীয়া বা অবিরাম অবসাদের গল্পও এটা নয়। এই এত বেশি নয় আর নেই বলেই বোধহয় মাল্টিপ্লেক্সের দোরগোড়ায় সাজানো পরবর্তী দুই সপ্তাহের বিভিন্ন ঘরানার ছায়াছবির মানুষ সমান স্ট্যান্ডি শোভা পেলেও, এই ছায়াছবিটির কোনো ছোটো পোস্টার পর্যন্ত নেই। 'পাবলিক খাবে' এমন কিছুই প্লেটে সাজিয়ে মুখের, চোখের বা মনের সামনে তুলে ধরার চেষ্টাও করেন নি পরিচালক পায়েল কাপাডিয়া। তাই হল মালিক এবং পরিবেশকেরাও আর আলাদা করে 'পাবলিক' টানার চেষ্টা করেন নি বোধহয় ( এক যদি না এটা নির্মাতাদের তরফে কোনো বিশেষ সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে), কারণ এমন খাদ্য মেনু কার্ডে কোন তালিকায় বসানো যায়, সেটা কেউ স্থির করতে পারেন নি। কিন্তু প্রশ্নটা হল যে কেউ যদি এমনিই সিনেমা দেখব বলে মাল্টিপ্লেক্সে পৌঁছে যান —অনলাইনে কিছুই বাছাবাছি না করে—তাহলে তিনি জানবেন কেমন করে যে এই মাল্টিপ্লেক্সে এমন একটি ছবি চলছে, যা সদ্য আন্তর্জাতিক এক প্রতিযোগিতা থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার জিতে এসেছে?

গুগল জেমিনাই বলছে যে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর একটি বিষয়ে মনঃসংযোগ বজায় রাখার গড় সময়ে ৮.৫ সেকেন্ড, একটা গোল্ডফিশের থেকেও কম। কথাটা ইদানীং হাড়ে হাড়ে নিজেকে দিয়েই টের পাই। ফেসবুকে পেজ স্ক্রল করে করে, এক মিনিটের থেকেও সংক্ষিপ্ত রিল্স্ এবং দুরন্তগতিতে এগিয়ে চলা সিরিজ দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে, প্রায় কিছুই ঝাঁকুনি না দেওয়া বা অ্যাড্রেনালিনের গতি বৃদ্ধি না করা একটি আখ্যানের প্রতি মনোযোগ বজায় রাখার চেষ্টা করতে করতে, দ্বিতীয় অর্ধে মাঝে মাঝেই বুঝলাম যে আমি কয়েক মূহুর্তের জন্য হলেও অধৈর্য্য হয়ে পড়ছি। অথচ, সত্যিই কি এত অধৈর্য্য হওয়ার কথা আমার, বা হয়ত আমার মত আরও অনেক দর্শকের, যাদের জীবনের দৈনন্দিন গতিও আদতে প্রভা বা অনুর জীবনের মতই এক ঢিমে, একঘেয়ে তালে বাঁধা?

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত, আরামদায়ক প্রেক্ষাগৃহে বসে এই ছবিটি দেখতে দেখতে আরও একটি ভাবনা মাথায় এল। হয়ত কোনো এক সময়ে ফিল্ম স্টাডিজ বিষয়টি নিয়ে একটু বইপত্র নেড়েছিলাম, তাই আরও বেশি করে মনে হল। পায়েল কাপাডিয়া পরিচালিত, আন্তর্জাতিক স্তরে সম্মানিত এই ছবির দর্শক কারা? কাদের কথা ভেবে পায়েল এই ছবি বানিয়েছেন? কলকাতা শহরের মোটে তিনটে হলে এক সপ্তাহ দিনে একটা করে শো যোগাড় করতে পেরেছে, সেটাই এই ছবির জন্য এক অত্যাশ্চর্য প্রাপ্তি। অন্যান্য শহরেও একই অবস্থা ধরে নিলাম। হলগুলি সবই অতি দামী, শৌখিন হল। ফেসবুকে দেখেছি প্রথম সন্ধ্যেতে কলকাতার কোনো এক হল নাকি ভর্তি ছিল। তবুও, সে আর এই শহরের ভালো ছবি দেখতে উৎসাহী দর্শককুলের কত শতাংশ? অপ্রয়োজনীয়ভাবে শৌখিন ঠান্ডাঘরে বসে, অতিরিক্ত দামে ভুট্টাভাজা খেতে খেতে আমরা --- তথাকথিত 'দীক্ষিত দর্শক' যারা —তারা এই ছবিটি দেখলাম, ছবিটির ফ্রেম, আলো, চরিত্রায়ন দেখে মুগ্ধ হলাম, ছবির শেষের দিকে কয়েক মূহুর্তের 'ম্যাজিক রিয়ালিজ্ম্' এর প্রয়োগ চিনতে পেরে মুচকি হাসলাম। শ্রমজীবী কিংবা নারী রূপে অথবা নিতান্তই মানুষ হিসাবে তিন মূল চরিত্রের কোনো না কোনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে, কোথাও না কোথাও নিজের মিলও হয়ত খুঁজে পেলাম। কিন্তু এই হাতে গোনা দর্শকদের জন্য বা আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভের জন্যই কি পায়েল এবং তাঁর টিম দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় এই ছবিটি বানিয়েছেন? ছবির যারা মুখ্য চরিত্র, তারা মাল্টিপ্লেক্সে ছবি দেখার জন্য খরচা করার আগে দুইবার ভাববে। হয়ত জীবনে কোনোদিন মাল্টিপ্লেক্সে ঢুকবেই না। তেমনই, তাদের সঙ্গে বাস্তবে যাঁদের জীবনের মিল আমাদের থেকে অনেক বেশি, তাঁরাও এই ছবিটিকে দেখার সুযোগ পাচ্ছেন না বা পাবেন না। দেখতে না পেলে তাঁরা কীভাবেই বা বুঝবেন, বা জানবেন কেমন করে, যে, সিনেমা মানেই পাঁচমিশেলি বিদেশী লোকেশন, ডিজাইনার পোষাক, ধুমধাড়াক্কা মারপিটের সঙ্গে মাঝেমধ্যে এক মুঠো গান আর খুচরো যৌনদৃশ্য ছড়ানো মুখরোচক স্ন্যাক্স এর প্যাকেট না, যার অর্ধেকটাই হাওয়া ভরা থাকে! কীভাবে বুঝবেন যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য বা অন্যান্য ধারার শিল্পের মতই, ভালো সিনেমার কাজ শুধুই চোখের খিদে মেটানো নয়, মনের খিদেও মেটানো?

তবে দেখার সুযোগ পেলেও যে এমন একটা ছবি কারোর ভালো লাগবে এমন কোনো আইন কোথাও নেই। তাই বিভিন্ন পোর্টালে বা সমাজমাধ্যমে যেমন এই ছবি নিয়ে খুব ভালো, বিশ্লেষণী আলোচনা পড়েছি, তেমনই দেখেছি এই ছবি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য নয়– এমন মন্তব্য। মনে রাখতে হবে, পুরস্কার পাওয়াটা এখানে বিষয় নয়। বিষয়টা ছবির ব্যকরণ বুঝে একটি ছবিকে যথাযথভাবে উপভোগ করতে শেখার। সমস্ত দর্শককেই যে 'ম্যাজিক রিয়ালজম'- এর তত্ত্ব বা ইতিহাস জানতে হবে এমন নয়। কিন্তু ম্যাজিক রিয়ালজমের প্রয়োগকে চিনে নিতে পারা, বা না বলা কথার মধ্যে থেকে বক্তব্য খুঁজে নিতে পারাও একটা অভ্যাসের মধ্যে দিয়েই সম্ভব।

সেই অভ্যাস গড়ে ওঠেনি বলেই, ইউটিউবে চোখে পড়ল কেউ একজন রিভিউ দিতে গিয়ে এই ছবির সারসংক্ষেপ লিখেছেন --- 'একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে মুম্বই শহরে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জায়গা পাচ্ছিল না। শেষ অবধি শহরের বাইরে সমুদ্রের ধারে একটা গ্রামে গিয়ে সেখানে জঙ্গলের মধ্যে তারা এক হওয়ার সুযোগ পেল!' এই ছবিতে যে কিছু সামান্য ঘনিষ্ঠ দৃশ্য বা শরীর আংশিক উন্মুক্ত করে অভিনয় রয়েছে, সেই সমস্ত 'হট ক্লিপ'- এর খোঁজে আন্তর্জাল ভরে রয়েছে। কিন্তু কেন সেই দৃশ্যগুলির প্রয়োজন, সেটা বোঝার মত কতজন দর্শক তৈরি করতে পারল একশো বছর পেরিয়ে আসা ভারতীয় সিনেমা?

এই ছবির একটি দৃশ্যে আমরা দেখি, প্রোমোটারের সঙ্গে সবরকমের লড়াইতে পর্যুদস্ত পার্বতী রাতের অন্ধকারে বাড়ি ফেরার পথে প্রভাকে সঙ্গী করে এক অদ্ভূত কান্ড করে। তারা দুজনে মিলে সেই প্রোমোটারের খাড়া করা এক বড় হোর্ডিং-কে পাথর ছুঁড়ে মারে, যার ফলে ফ্লেক্সটি ছিঁড়ে/ ফেটে যায়। সেই প্রোমোটারের বিজ্ঞাপনের ক্যাচলাইন 'Class is a privilege reserved for the privileged'---ছবির সৃজনে এই বিবৃতিটির বিশেষ একটি উদ্দেশ্য থাকলেও, এ যেন আদতে ভারতীয় সিনেমা এবং সিনেমাজগতের নিয়ম-নিয়ন্ত্রকদের আর আমাদের মত দর্শক-দেশবাসীর মুখের সামনে ধরা আয়নার মত। আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবির দর্শক হয়ে , দর্শকরূপে আমাদের যে 'ক্লাস' প্রাপ্তি হল, সেই প্রিভিলেজটাও আমাদের মত কিছু বিশেষাধিকারপ্রাপ্তরাই পেলাম। এমন বিশেষাধিকারের তোয়াক্কা পার্বতীর মত দর্শক হয়ত করেন না। কিন্তু যদি এই বিশেষাধিকার পেতেন তাঁরা, তাহলে কি তাঁদের কল্পনার তিরতিরে আলোকশিখাগুলি অন্যরকমের হতে পারত?